|

Actualité de l'émulation [contenu fourni par Emu-France]

|

||

|

|||

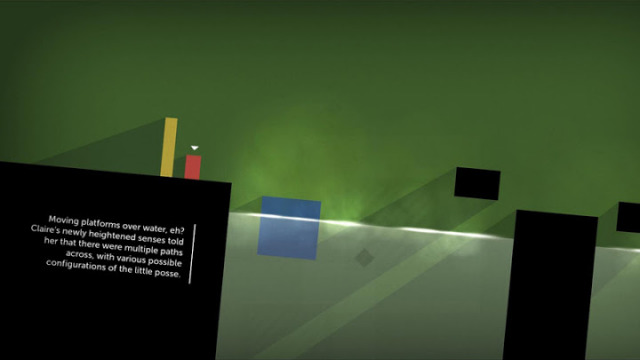

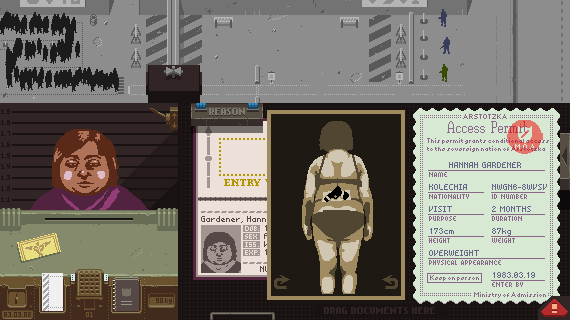

Troisième axe : les jeux à narration décaléeOn l'a déjà dit ici plusieurs fois, et cela a été détaillé dans l'article sur Force de Défense Terrestre 2017 : la vague rétro est survenue dans un contexte où le cinéma était devenu l'horizon indépassable du jeu vidéo ; mais il faut bien comprendre que cette évolution n'était déjà pas récente et remontait en réalité au milieu des années 1980. À cette époque, la crise d'Atari avait porté un coup rude à la formule du jeu "à scores" abstrait et dépouillé, les consoles de jeu japonaises commençaient à s'imposer et éloignaient petit à petit la logique vidéoludique de la simplicité des salles d'arcade, et même dans celles-ci, les progrès techniques, la banalisation du jeu multijoueur (jusqu'à six joueurs simultanément) et la généralisation de la possibilité de payer pour "continuer" après un échec faisaient basculer l'esprit de l'arcade depuis le jeu d'adresse des débuts, extension naturelle des stands des fêtes foraines et des flippers des cafés, vers le divertissement immersif à l'action moins rigoureuse mais spectaculaire revendiquant des codes narratifs classiques, avec un héros, un univers, des antagonistes, des enjeux, etc. clairement définis voire "réalistes". Ainsi, même si certains jeux continuaient de mettre en avant leurs mécaniques ludiques (voire le scoring) dans un univers plus ou moins abstrait, le propos du jeu vidéo était de moins en moins d'être défié et de plus en plus de louer une tranche de dépaysement façon Total Recall, le(s) joueur(s) se retrouvant le temps d'une partie plongé(s) dans une action reprenant les clichés de Aliens, Platoon, Terminator, Conan le Barbare, L'Arme Fatale, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Rambo II, Top Gun, un opus de James Bond quelconque, Les Tortues Ninja, X-Men, ou n'importe quel autre film, série TV ou bande dessinée dont le cadre se prêtait alors bien au jeu vidéo. Les jeux à narration décalée de la vague rétro, quant à eux, ne sont pas raisonnablement transposables en long métrage : comme tous les jeux du mouvement, ils ont des mécaniques simples et épurées, une action très focalisée sur leurs mécaniques, un héros souvent dépersonnalisé voire inexistant, un univers minimaliste généralement abstrait, etc. - mais malgré tout cela, leur propos se trouve paradoxalement moins dans leur contenu ludique que dans les émotions qu'ils cherchent à provoquer chez le joueur. L'exemple parfait de ce contresens apparent, c'est World of Goo.  World of Goo est typique de la vague rétro : sorti en 2008 sur WiiWare juste au début du déferlement de la vague, il est l'œuvre d'un unique concepteur et fait suite, comme on l'a dit, à un prototype jouable distribué gratuitement sur Internet, Tower of Goo. Le principe de ce dernier est très simple : dans un décor unique, de petites boules goudronneuses se baladent librement sur une structure ; en saisissant puis en "fixant" une boule sur la structure, on agrandit celle-ci, le but étant de construire la plus haute tour possible. Comme les boules sont caoutchouteuses, la tour oscille constamment, la difficulté étant d'éviter qu'elle se déforme voire se disloque à cause d'un poids trop inégalement réparti. L'idée de World of Goo est de fusionner ce principe de construction avec Lemmings : le jeu présente de nombreux niveaux dans lesquels notre structure goudronneuse devra cette fois-ci atteindre un tuyau jouant le rôle de porte de sortie ; le tuyau aspirera alors les boules qui n'auront pas été "sacrifiées" et nous mènera au niveau suivant si la quantité de boules restées libres dépasse un certain montant. Évidemment, ce concept général s'enrichit au fil du jeu de différents types de boules, d'obstacles, et même de nouveaux principes de construction, mais le fond reste toujours le même, à savoir celui d'un jeu de construction en 2D où le joueur doit faire transiter un groupe d'éléments d'un endroit à un autre. Assez logiquement, World of Goo a comme Lemmings un univers très abstrait, typiquement "jeu vidéo", qui n'aurait aucun sens pris littéralement. Il ne présente pas d'histoire au sens traditionnel du terme, même si de petites animations illustrent la transition entre certains niveaux (mais même Pac-Man avait de petits intermèdes). Le jeu ne comporte pas non plus de personnages à proprement parler, la seule chose s'en approchant étant le "Sign Painter", l'auteur invisible de textes laconiques affichés sur des panneaux qui servent de tutoriels et donnent des indices. Et pourtant, World of Goo a reçu à sa sortie des notes excellentes, des critiques dithyrambiques, des récompenses prestigieuses et des recommandations enthousiastes, et il s'est très bien vendu. Comment l'expliquer ? Son gameplay est agréable et imaginatif, mais pas plus que Lemmings qui était alors considéré comme une relique... La raison de ce succès, c'est qu'en dépit de l'absence d'univers plausible, d'intrigue ou de personnages, et même justement du fait de l'absence de ces éléments, World of Goo a réussi à surprendre et à émouvoir voire à bouleverser son public, se vivant moins comme un jeu de construction/puzzles que comme une authentique fable surréaliste manipulant des thèmes et des symboles forts.  En premier lieu, au lieu d'emprunter les techniques du cinéma, le jeu utilise le pouvoir évocateur du dessin : Kyle Gabler, l'auteur du jeu, a un style graphique très expressif voire expressionniste proche de celui de Tim Burton, avec le même mélange d'humour, de fantasmagorie et de macabre - chaque niveau de World of Goo a ainsi une puissance visuelle très prononcée, à la manière d'un tableau véhiculant par lui-même un ton, une ambiance, des thèmes, etc. avant même que l'action ne commence. L'impact de ces "tableaux" est renforcé par des musiques elles aussi de Kyle Gabler et elles aussi très expressives, rappelant (assez logiquement) les bandes originales de Danny Elfman. Les textes des panneaux signés par le "Sign Painter", quant à eux, stimulent et orientent l'imagination du joueur sans être jamais intrusifs, fournissant juste le contexte nécessaire pour relier les niveaux les uns aux autres dans une progression et une cohérence d'ensemble. Et enfin, l'action ludique proprement dite est porteuse de sens et d'émotions : selon que l'on commence dans l'obscurité crasseuse d'une faille pour se hisser lentement jusqu'à la lumière, que l'on mette le feu à notre structure afin de brûler vive une créature d'aspect inoffensif bloquant notre chemin, ou que l'on soit forcé de faire un tri entre les boules à sacrifier et celles à sauver dans un décor oppressant de larges cuves industrielles, le vécu n'est pas le même, surtout quand ce vécu est renforcé par les éléments déjà cités (dessin, musiques) à la manière d'un vrai petit film d'animation... Ainsi, sans mouvement de caméra ni événement "scripté" intempestif, en laissant simplement le joueur résoudre des puzzles, le jeu réussit à faire passer un véritable discours satirique, abordant des sujets comme l'écologie, la société de consommation, Internet... Dans un paysage vidéoludique où les jeux étaient strictement divisés entre "jeux à gameplay" et "jeux immersifs", ces derniers se soumettant comme on l'a dit aux règles cinématographiques, World of Goo était un OVNI, une transgression, et c'est ce qui a plu, surtout que l'impact émotionnel est ici d'autant plus fort que le procédé adopté est atypique : World of Goo n'est jamais explicite ou littéral et se montre plutôt allusif, allégorique et poétique, ce qui facilite l'appropriation du propos du jeu par le joueur. Dans les années qui ont suivi, les dogmes auparavant en vigueur concernant l'émotion, l'immersion et la narration dans le jeu vidéo ont tous été remis en cause, que ce soit avec d'autres jeux "rétro" à narration décalée (on peut par exemple citer Time Fuck de Edmund McMillen), des jeux expérimentaux comme Journey, des jeux renouvelant le genre horrifique (Penumbra, Amnesia, Slender), ou des jeux qui pour le coup ont décidé à l'inverse de revendiquer leur nature narrative voire cinématographique en se dépouillant de toute mécanique ludique jugée non nécessaire (cette catégorie comprend entre autres les jeux souvent désignés par le sobriquet de "walking simulators"). Parmi les jeux "rétro" à narration décalée, un autre exemple mérite d'être détaillé puisqu'il incarne à l'extrême l'étrange dichotomie propre au genre entre des valeurs ludiques "rétro" et une vocation narrative ambitieuse ; ce jeu, comme beaucoup d'autres, est le fruit d'un unique auteur (Mike Bithell) et a commencé par un prototype gratuit en Flash (sorti en 2010) pour ensuite ressortir dans une version payante bien plus aboutie (en juillet 2012) : il s'agit de Thomas Was Alone.  Thomas Was Alone est intéressant parce que son aspect rétro et son aspect narratif sont très faciles à dissocier, on pourrait dire qu'ils sont en quelque sorte "chimiquement purs". Ludiquement, le jeu correspond exactement à ce que l'on décrivait plus haut, à savoir qu'il reprend une base ludique familière mais qu'il l'épure considérablement : le jeu se base sur The Lost Vikings, un jeu de puzzles/plateformes de 1992 où l'on devait guider trois vikings aux caractéristiques différentes, les faisant s'entraider en combinant leurs capacités afin de franchir divers obstacles jusqu'à atteindre la fin de chaque niveau. Ici, c'est la même chose, mais avec des rectangles au lieu des personnages et un décor totalement abstrait - on est donc bien dans un cadre "rétro" ; mais là où le jeu est original, c'est en greffant une narration sur cette action rétro : alors que l'on joue, un conteur parle (avec des sous-titres) et détaille les affects, réflexions et états d'âme de nos rectangles face à chaque situation... et ça marche ! Alors que le procédé aurait pu paraître artificiel, la narration bouleverse effectivement notre perception de l'action, au point où même lorsque le conteur se tait, on se met à projeter soi-même la personnalité prêtée aux rectangles, on s'attache à eux, et on s'inquiète de ce qui va bien pouvoir leur arriver, quelle que puisse être par ailleurs la qualité du jeu en tant que jeu (son gameplay est hélas plutôt médiocre et approximatif). Alors que World of Goo utilisait avant tout le dessin pour construire un propos artistique à partir d'un jeu au gameplay très épuré, la méthode utilisée ici s'approche de la littérature, les textes du conteur étant très bien écrits et interprétés : encore une fois, on voit bien que l'influence du cinéma dans le jeu vidéo n'est pas une fatalité, même lorsqu'il s'agit de porter un discours ou des émotions. Avant d'aborder le quatrième et dernier axe d'innovation de la vague rétro, insistons un peu sur les jeux "rétro" à narration décalée avec un troisième exemple, très significatif car son univers n'est pas abstrait au contraire des deux exemples précédents ; en fait, le contexte du jeu est même singulièrement réaliste puisqu'il pastiche l'Union soviétique des années 1980 : dans Papers, Please de Lucas Pope (2013), on incarne en effet un agent de l'immigration chargé de contrôler les gens voulant entrer en Arstotzka, pays soviétique fictif en proie à de grandes tensions politiques et économiques - on doit vérifier si les papiers sont en règle (règles qui évoluent constamment et s'accumulent), s'assurer que lesdits papiers correspondent bien à la personne, détecter toute tentative de passage de contrebande, etc. Dans un cadre pareil, rappelant celui de films prestigieux comme La Vie des autres (2006), on pourrait s'attendre à un jeu misant tout sur sa narration ; mais en réalité Papers, Please n'a pas d'histoire proprement dite : son héros est anonyme et on ne sait rien de lui (il obtient littéralement son poste au hasard, par loterie), il ne s'exprime pour ainsi dire jamais au cours du jeu à part quelques questions de relance quand les papiers ne sont pas en règle, ses interlocuteurs sont très majoritairement générés aléatoirement et ils sont tous laconiques et peu développés, le décor du jeu reste toujours le même, les actions à effectuer varient peu, la famille du héros est un enjeu central mais reste virtuelle jusqu'au bout (après chaque journée de travail, on est payé en proportion du nombre de dossiers traités, ce qui permet de s'acquitter du loyer, du chauffage, etc. afin d'assurer notre confort et celui de notre famille - il y a l'épouse, le fils, la belle-mère et l'oncle, énumérés ainsi dans une liste sans nom, photo ou description, dépendant tous de nous et pouvant tomber malade et mourir si on n'y prend pas garde), et les enjeux autres que personnels sont délibérément flous.  L'univers de facto très minimaliste, l'absence d'intrigue ou de personnage clairement définis, l'action focalisée sur des mécaniques ludiques très pures et très simples (il suffit de suivre un algorithme), la sobriété de l'esthétique en pixel art (qui rappelle beaucoup le style des jeux de simulation sur ordinateurs 8-bits, le Commodore 64 en particulier) - tout cela fait clairement de Papers, Please un jeu "rétro" à narration décalée : le véritable intérêt du jeu est immersif (son gameplay n'est ni très profond ni très agréable), mais les procédés habituels du cinéma (personnalisation et dramatisation de l'action) ne sont pas utilisés, l'immersion passant ici par le biais de l'activité ludique elle-même. Tout le génie de Papers, Please est là : il ne cherche pas à construire un récit mais à nous projeter dans une situation, chose que le cinéma fait dans le meilleur des cas de façon indirecte et elliptique (et donc imparfaite) alors que jeu vidéo le fait naturellement, par sa définition même ; et en l'occurrence, la situation d'un agent de l'immigration en Arstotzka est épouvantable puisqu'elle est à la fois oppressante et compromettante : les journées de travail sont minutées, les règles et les procédures deviennent rapidement kafkaïennes, le bureau dont on dispose est exigu et on y superpose donc les papiers jusqu'à les perdre de vue, le livret de règles (qui détaille aussi les noms des pays, les différents districts, les sceaux officiels, etc.) n'est vraiment pas pratique à feuilleter, les risques d'attentat sont constants (quelqu'un force régulièrement la frontière et tue des gardes avant de se faire tuer) avec à la clef une perte de revenus brutale puisque le poste-frontière est alors fermé immédiatement, on doit payer une amende pour chaque erreur commise après la deuxième dans la même journée, tout cela faisant qu'il est très difficile et très éprouvant de gagner assez d'argent pour survivre (si on finit une journée en étant endetté ou si l'intégralité de notre famille meurt, le jeu s'arrête) - dans un tel contexte, on comprend donc que la morale ne soit pas forcément notre priorité... Le gameplay de Papers, Please comporte en effet deux niveaux : au premier niveau, il s'agit bêtement de suivre un algorithme le plus vite possible afin de garantir le bien-être de notre famille grâce à l'argent ainsi gagné, mais au second niveau, on peut réaliser diverses actions en marge de cet algorithme pour accomplir certains objectifs pouvant influencer la conclusion du jeu, ces actions violant parfois les règles et pouvant nous priver d'une part de nos revenus voire nous exposer dangereusement. Par exemple, on peut par compassion choisir de laisser passer une femme dont les papiers ne sont pas en règle afin qu'elle et son mari ne soient pas séparés, ou refuser l'entrée à un homme en règle car il s'agit d'un proxénète qu'une de ses victimes nous supplie de bloquer à la frontière. Sur la durée, on pourra aussi aider une organisation secrète, EZIC, à renverser le régime, ou, de façon moins idéaliste (mais ça peut sauver la vie à nos proches), se livrer à la corruption afin de gagner des marges de manœuvre financières. En fin de journée, quand il faut payer les factures, on peut également décider de se passer de nourriture ou de chauffage pendant 24 heures et ainsi faire des économies, et si un membre de notre famille tombe alors malade, le priver de médicaments pourra entraîner une mort plus ou moins rapide et plus ou moins souhaitée (le jeu devient plus facile avec moins de bouches à nourrir).  Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à la plupart des autres jeux comportant des choix moraux, rien n'est jamais appuyé ou mis en scène dans Papers, Please : il n'y a pas de voie triomphale et romancée menant à une "bonne" fin, mais une longue suite de petites décisions plus ou moins minables et contradictoires que l'on aura prises dans l'urgence au fil du gameplay. Car on l'a dit plus haut, l'objectif de Papers, Please est de nos oppresser et de nous compromettre ; aucune des actions à notre disposition n'est réellement satisfaisante : les règles que l'on doit appliquer sont souvent inefficaces ou injustes et elles nous mettent évidemment mal à l'aise, mais elles permettent cependant d'intercepter beaucoup d'armes, de drogue et d'authentiques criminels, et contrairement à ce que prétendent certains, le jeu ne condamne pas les frontières dans leur principe... le régime de l'Arstotzka est clairement autoritaire et corrompu, mais EZIC ne vaut guère mieux, recourant aux attentats aveugles, aux menaces, aux mensonges et à la corruption... même nos actions charitables sont discutables - laisser passer une femme qui nous supplie de ne pas la séparer d'avec son mari est valorisant, mais rien ne prouve son histoire puisque les faux papiers sont très courants, et on sépare peut-être beaucoup d'autres familles sans le savoir puisque la plupart des gens ne se plaignent pas ; où finit la charité et où commence l'arbitraire ? Et il y a aussi le fait tout simple que l'on se montre moins sensible à la détresse des autres quand on est étranglé financièrement - un dossier traité en moins ou une amende en plus peut entraîner la mort d'un proche... Papers, Please nous oblige à nous salir les mains et nous amène à réfléchir par le biais d'une surprenante économie de moyens : un gameplay basique, une réalisation minimaliste, peu ou pas d'histoire, aucun personnage fort, mais un esprit de simulation très bienvenu, des mécaniques extrêmement bien pensées, et une myriade de petites situations qui nous prennent très efficacement en tenaille, nous montrant que rien n'est simple et faisant ainsi preuve de plus de pertinence et d'humanité que La Vie des autres, ce film étant, il faut bien le dire, désespérément manichéen, superficiel, et caricatural jusqu'au ridicule. Mais après avoir peut-être passé trop de temps sur les jeux "rétro" à narration décalée, les sujets de l'immersion et de la narration dans le jeu vidéo me semblant cruciaux, il est désormais grand temps d'enfin aborder le quatrième et dernier axe d'innovation de la vague rétro, qui est incidemment celui emprunté par Rogue Legacy... Quatrième axe : le croisement de genresLe jeu vidéo, comme la plupart des autres formes artistiques, a une histoire qui commence par le récit d'une complexité croissante, chose particulièrement vraie dans son cas du fait de son statut initial de gadget technologique : il fallait en faire toujours plus, avec plus de couleurs, plus de pixels, plus de sprites affichés simultanément, plus de plans dans les scrollings parallaxes, etc. puis avec des graphismes en 3D affichant toujours plus de polygones, des textures toujours plus détaillées, etc.  Le gameplay a progressé de la même façon, et s'est en fait soumis pour une bonne part aux progrès techniques, courant après la technologie comme on court pour rattraper un train : "désormais, on peut faire telle chose, quel jeu pourrait-on faire qui exploiterait cette possibilité sans se laisser distancer par la concurrence" ? La complexité dans le jeu vidéo s'est ainsi longtemps construite par couches superposées, par addition constante, créant de nouveaux genres par ramification en spécialisant toujours plus les genres déjà existants par l'ajout de telle ou telle caractéristique (c'est criant dans le shoot 'em up par exemple). Évidemment, il a pu arriver durant cette période que l'on emprunte des mécaniques à d'autres genres, mais toujours en greffant ces emprunts par-dessus les acquis du genre initial, et donc sans changer ce dernier en profondeur : jusqu'à la vague rétro, l'arbre de l'évolution vidéoludique a ainsi gardé une structure très lisible et très "sage" pour ne pas dire rigide, avec des genres qui se succèdent très nettement tout en conservant l'ensemble des "progrès" accumulés au fil du temps. Au bout d'un moment, ce modèle basé sur l'addition perpétuelle a atteint ses limites et a mené à des impasses : par exemple, le jeu de plateformes en 3D a fini par produire des jeux avec des décors trop grands et trop complexes, trop de personnages jouables, trop de mouvements possibles, trop de choses à faire, etc. au point de totalement noyer le plaisir de base du genre. Afin d'éviter ce problème, les jeux ont alors amélioré leur ergonomie et ont pris soin d'assister le joueur pour qu'il ne se sente jamais surchargé, ce qui à son tour a généré d'autres problèmes (linéarité, difficulté insuffisante, sentiment de ne pas être assez libre)... Cumulé avec la rigidité des genres vidéoludiques, cet "assistanat" visant à compenser une trop grand complexité a achevé d'encroûter le jeu vidéo. Les jeux de la vague rétro pratiquant le croisement de genres, au lieu de construire leur complexité par addition, procèdent quant à eux par soustraction puis en quelque sorte par multiplication : comme tous les jeux de la vague, ils reviennent aux bases de leur genre en se dépouillant de tout le superflu accumulé au fil du temps, puis croisent ces bases avec celles d'un autre genre. Comme ce croisement est effectué à "bas niveau" sur un genre réduit à ses fondamentaux et non sur un genre devenu obèse au fil de son histoire, il produit un genre nouveau, inédit, qui par effet domino génère de multiples mécaniques induites totalement nouvelles : comme pour les jeux "rétro" à gimmick transgressif (ou, d'ailleurs, pour les jeux "rétro" en général), injecter un concept au sein d'un genre a naturellement d'autant plus de conséquences que l'on est préalablement revenu à l'essentiel. Un très bon exemple de cela, c'est la série des Bit. Trip, et plus particulièrement son épisode fondateur, Bit. Trip Beat, dont on peut voir une image ci-dessous : Bit. Trip Beat opère une "soustraction" spectaculaire puisqu'il revient à un ancêtre du jeu vidéo, Pong, qu'il croise avec le concept d'un jeu musical - chaque fois que notre raquette y renvoie une balle, une note de musique est jouée, les renvois de balle successifs composant une mélodie. Partant de là, il est alors logique pour le jeu de ne plus confronter le joueur à une raquette adverse mais à une suite de balles volant vers nous, à la manière des ennemis dans un shoot 'em up à la Gradius, puis il est logique d'affecter différents comportements aux balles selon leur couleur à la façon d'un jeu à la Galaxian, il est aussi pertinent de moduler la difficulté du jeu en fonction de l'aide mnémotechnique et prédictive apportée par la musique, etc.  À partir d'un concept simple né du croisement entre deux genres réduits à leurs fondamentaux, Bit. Trip Beat construit ainsi étape par étape les éléments d'une expérience radicalement nouvelle. Les autres jeux de la série procèdent de la même façon, reprenant pour la plupart des concepts de jeux Atari 2600 parfois simplifiés, toujours croisés avec la logique d'un jeu musical - il est d'ailleurs intéressant de constater qu'un des épisodes où la symbiose avec la musique est la moins convaincante, Bit. Trip Fate, est le jeu dont le modèle est le plus évolué (Forgotten Worlds, 1988), illustrant là encore que soustraire, c'est parfois ajouter... De nombreux autres jeux de la vague rétro ont ainsi pratiqué le croisement de genres : Crypt of the NecroDancer croise lui aussi un genre (le dungeon crawler) avec le concept d'un jeu musical, SteamWorld Dig est un croisement étonnamment efficace entre Boulder Dash, un jeu de gestion, et des segments de gameplay à la Zelda, Space Invaders Extreme (cf. plus haut) revient aux bases du premier Space Invaders (1978) croisées avec un jeu de puzzles où l'on doit "matcher" les éléments de même couleur... Mais parmi tous ces jeux, il y en a un qui mérite tout particulièrement notre attention, son concept de croisement ayant mené à une véritable révolution : on dit souvent que ce jeu a créé un nouveau genre, mais le phénomène va en réalité bien au-delà, il s'agit plutôt d'un authentique schisme au sein du jeu vidéo - je veux parler de ce qu'on surnomme parfois "Rogue-lite", et de Spelunky. On l'a dit plus haut, Spelunky descend de Spelunker et Rick Dangerous : on y joue un héros à la Indiana Jones explorant de vastes environnements souterrains antiques et exotiques truffés d'ennemis et de pièges, l'objectif étant de ressortir vivant de son expédition en ayant raflé le plus d'or et de trésors possible. À première vue, le jeu semble très proche de ses modèles, avec des ennemis, des obstacles et des décors très familiers, et un gameplay typé "die & retry" très similaire. Mais tout est bouleversé, cependant, par un croisement de genres inattendu : si l'action de Spelunky n'a rien de remarquable, sa structure reprend curieusement celle de Rogue, le dungeon crawler de 1980. Créé sous UNIX, joué au tour par tour et représenté de façon très simple par une vue du dessus affichée en caractères ASCII, Rogue se distinguait à l'époque par trois particularités :

La base ludique "action/plateformes" de Spelunky s'harmonise spectaculairement bien avec tous ces principes, même si ceux-ci avaient été conçus près de trente ans auparavant pour un jeu de rôle à la Donjons & Dragons...

Un avis sur l'article ? Une expérience à partager ? Cliquez ici pour réagir sur le forum (16 réactions) |