|

Actualité de l'émulation [contenu fourni par Emu-France]

|

||

|

|||

Par Thomas V. (17 janvier 2005)

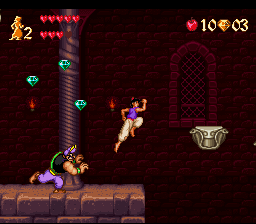

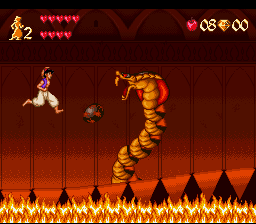

Il était une fois...... au Japon, un jeune producteur bourré de talent. Il bossait pour Capcom (vous savez, les gars qui se tapent les uns sur les autres, le petit robot qui fait rien qu'embêter ses p'tits camarades, les flics paumés dans un manoir aux résidents peu commodes ; c'est eux) et brûlait d'envie de faire ses preuves. Pour le tester, on le chargea d'abord de petits boulots de commande, à savoir adapter Goof Troop (La bande à Dingo en VF) sur Super Nintendo, ainsi que le blockbuster Disney de l'époque : Aladdin. Ignorant sans doute ce qui se tramait dans la crémerie d'en face (Sega, pour ne pas la nommer), il conçut un jeu respectant le cahier des charges de sa boutique : "Restons dans le classique, ça va marcher". Oui mais voilà, arriva la version Megadrive des aventures d'Aladdin, adaptées avec le brio et la classe que l'on connaît à Dave Perry, et c'est ainsi que les travaux de notre producteur chez Capcom furent éclipsés, faute d'ambition et d'audace. Ils (les travaux et le producteur) sombrèrent dans l'oubli, presque définitivement pour les premiers, temporairement pour le second.  Ce producteur, qui était-il ? Si, à l'époque, son nom ne disait rien à personne, de nos jours, sa seule évocation provoque un frisson glacial dans l'échine du joueur averti, et pour cause : cet homme n'est autre que Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil. Nous allons donc nous pencher sur ce premier jet (ou second ; de toutes manières, ça n'a pas vraiment d'importance : Goof Troop a dû susciter un travail et des démarches à peu près identiques) qui, en dépit d'un énorme handicap, mérite néanmoins que l'on se penche dessus avec un minimum d'attention.  Parallèlement, un vizir (pas la lessive) cherche à tout prix à mettre la main sur une lampe magique renfermant un génie tout bleu (exauçant vos vœux, mais c'est un détail. Le plus fort avec cette lampe, c'est qu'elle servira aussi à vous éclairer, ce qui est très pratique lorsque l'on sait combien cela fait mal de se prendre des murs, en déambulant chez soi, toutes lumières éteintes). Ce vizir choisit Aladdin pour la lui rapporter, ce dernier la garde (après moult péripéties), s'ensuivent aventures et romance. À noter qu'il n'y a qu'une seule romance, car on est chez Disney (Aladdin n'a donc ni maîtresse, ni enfant illégitime. Il n'a pas non plus trempé dans le grand banditisme, il est orphelin. On ne saura d'ailleurs jamais si son père a abandonné sa mère pour aller faire fortune à Hollywood, dommage. Notons aussi qu'Aladdin possède un profil très occidental : Tom Cruise a même servi de modèle ! Comme si Disney s'était dit : « dépaysons nous, mais avec un brin de retenue quand même »). Pour les curieux, l'heureuse élue est Jasmine, la fille du sultan qui ne trouve pas de mari et qui attend le prince charmant... Je vous passe l'histoire qui finit bien, regardez le somptueux DA, ça vaut mieux qu'un long discours, ou finissez le jeu, c'est pareil, puisqu'on vous y explique tout et que, par chance, on n'a pas le droit aux chansons niaises. Un jeu très classiqueÀ la guitare, pour apprendre, on joue Jeux interdits. En programmation, on rentre des jeux basiques tels que Arkanoïd. Au cinéma ou dans le jeu vidéo, à moins d'en inventer (ce qui est rare, sauf si on s'appelle Hitchcock ou Miyamoto), on réutilise des bases déjà existantes. Cela donne bien souvent une accumulation de clichés, quasi parodiques parfois. Aladdin n'échappe pas à la règle ; bien au contraire. Il la suit si bien qu'il manque parfois de tomber dans le gouffre. Écoutez plutôt : on récolte des diamants. Lorsque leur nombre s'élève à 100, on a un nouveau cœur. Un diamant rouge (plus gros) vaut deux diamants normaux; il y en a 10 par étapes (ne se terminant, heureusement, pas toutes par un boss). Ces étapes sont subdivisées en différents tableaux (de 2 à 4). Le personnage peut sauter, courir, lancer les pommes qu'il récolte çà et là, il peut également sauter sur ses ennemis pour les occire. Il devient extrêmement agile - et passablement surpuissant - lorsqu'il acquiert son item permanent : une toile parachute (on la voit approximativement 5 secondes dans le film, elle nous poursuit tout le long du jeu). Les ennemis se déclinent en plusieurs couleurs, variant en fonction de leur puissance. En récoltant un item de mi-parcours (matérialisé à l'écran par un scarabée doré), on nous offre un stage bonus : une roue de la chance permettant de gagner des vies, des cœurs et des crédits.   Entre deux sessions d'action, des séries d'écrans fixes vous narrent l'aventure, du début à la fin. On vous donne des mots de passe en guise de sauvegarde. Vous avez un stage bonus vers la fin, un morceau de bravoure (à bord de votre tapis violent - oups ! - volant) et le jeu se finit en 30 minutes. Certains items vous redonnent bien entendu de la vie.  Mais on s'amuse !!  C'est sûr qu'après cet étalage de déjà-vu (organisez au pied levé un quiz « où ai-je déjà vu ça ? », vous en aurez pour des heures), ça semble mal barré pour que vous vous jetiez dans la première échope venue afin d'y acheter la cartouche du jeu en occase. Vous passeriez pourtant à côté de quelque chose, d'un petit plaisir que l'amateur de plates-formes se doit de ne pas négliger. Tout d'abord, parce que ce jeu a fait l'effort d'une excellente traduction française, ce qui est suffisamment rare dans un jeu nippon (ni mauvais, la bonne blague) pour être signalé. Ensuite, parce que les musiques, composées avec trois sous troués sur des Bontempi et des synthétiseurs MIDI, sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles parviennent à créer une atmosphère tantôt troublante, inquiétante, intrigante (ça, c'est pour le morceau d'intro à lui seul), tantôt enjouée, énergique (ça, c'est pour les passages d'actions). Les reprises des thèmes du film sont excellentes (mis à part « ce rêêêve bleuuuuuuu», question de goût). Les niveaux sont variés, et suivent la trame de l'intrigue, en se permettant quelques libertés (le niveau de la pyramide, totalement original). Mais de manière générale, vous serez heureux de vous retrouver dans l'univers du DA, avec le niveau du Génie, en particulier, totalement délirant. Les graphismes ne sont pas en reste, puisque on a droit à ce que Capcom a produit de plus standardisé (« CPS1 style » dirons-nous) à l'époque de l'apogée de la Super Nintendo. Ils ont, du coup, un grain inimitable : la patte du grand Capcom à son heure de gloire (à mille lieues de leur pitoyable manie de ressortir sans cesse les sprites de Street Fighter Alpha 3). à la vue des screenshots, on a ainsi la bizarre sensation qu'Aladdin pourrait prendre la place de Nick Fury auprès du Punisher, puis éclater des dinosaures en Cadillac, avant de se mettre sur la tronche avec Ryu. Rien que pour cela, le jeu vaut le détour. Les arrière-plans sont très jolis, dans des tons pastels sympathiques, et la plupart des adversaires sont originaux (on ne les voit pas dans le dessin animé). Techniquement c'est du solide. à aucun moment du jeu, un scintillement, un ralentissement ou un autre défaut de style, ne vient gâcher le tableau.  La maniabilité est irréprochable. Il n'y a aucun bug de collision, le personnage répond au doigt et à l'œil, il est facile à prendre en main, et son agilité est perceptible : ici, Aladdin fait des flips sur ses ennemis, peut se balancer, s'accrocher. La volonté d'offrir au joueur le plus de chances possibles de réussir son saut se traduit par le contrôle procuré par la toile parachute. Au passage, on remarquera que dans Devil May Cry, œuvre bien plus tardive du même auteur, on a, là encore, la possibilité de ralentir la chute du personnage après un saut. En résumé, Capcom a eu beau pondre un travail de commande, il a mis un point d'honneur à le tester de fond en comble et à l'optimiser un maximum, là où d'autres se seraient simplement contentés de la licence pour masquer tous les défauts d'une bouse (qui a dit EA ?).   La difficulté est peut-être enfantine, la quête des rubis rouges nécessitera de bonnes heures de jeu, pour au final se solder par un générique alternatif (maigre récompense, soit, mais une fois ceci fait, vous serez fier de vous). Le plaisir de jeu l'emportera de toute manière sur toutes vos réticences et, 10 ans après, vous y reviendrez avec tout autant de plaisir (moi, c'est sur commande que j'y ai rejoué dernièrement, afin de montrer à ma copine ce qu'il y avait après le second niveau !). Et puis, il faut croire que nous ne sommes pas les seuls à l'apprécier encore. Récemment, il s'est vu réadapté, parmi tant d'autres titres de cette époque, sur une GameBoy Advance qui, décidément, n'en finit plus de déterrer les jeux (et les émotions) passé(e)s. C'était en mars 2004, et c'est bien la preuve que cet Aladdin possède, encore aujourd'hui, un certain potentiel ludique.   ConclusionÀ des lieues d'une production Dave Perry, Aladdin made in Capcom est un véritable piège à heures de temps libre, le fidèle compagnon de nos pauses rétro-gameuses, histoire de se dire qu'on peut jouer à autre chose qu'à des chefs-d'œuvre. Cet Aladdin, bien qu'archi-classique, vous aidera à vous rappeler à quoi ressemblait un jeu typique des années Super Nintendo. On pourrait presque le qualifier de jeu étalon, d'exercice de style sur un thème imposé. C'est aussi là que se situe le seul gros reproche que l'on pourrait lui adresser : dans la lignée du très bon Magical Quest, Aladdin apparaît surtout comme un jeu Capcom, un soft qui semble même porter l'estampille Aladdin par hasard. Qu'importe : les amateurs du dessin animé se rueront peut-être sur la version Megadrive ; ici, sur Super Nintendo, on joue avant tout à un jeu Capcom. À savoir s'il va conquérir votre cœur de rétro gamer, la réponse semble évidente : oui, tant il reprend tous les ingrédients d'un bon petit jeu de plates-formes.   Shinji Mikami avait déjà rodé sa technique, il ne lui restait plus qu'à réutiliser les clichés les plus éculés du cinéma d'horreur dans son chef-d'œuvre, Devil May Cry. Un avis sur l'article ? Une expérience à partager ? Cliquez ici pour réagir sur le forum (67 réactions) |